書きかけの記事が消えてしまうというこのブログの不具合頻発によってただでさえ長続きしない性格に拍車がかかり、なかなか更新が進まない状態が続いていますが… 実家を売却するときに引き上げてきた学生時代に撮影した100本程のネガフィルムを、少しずつ再プリントしてその時代を懐古しています(大した内容ではないのでデジタル化するつもりはありません)。

実家を売却するときに引き上げてきた学生時代に撮影した100本程のネガフィルムを、少しずつ再プリントしてその時代を懐古しています(大した内容ではないのでデジタル化するつもりはありません)。

その中で中学生の時に唐招提寺を訪ねたネガフィルムから、現在も岡山県の新見市と津山市でそれぞれ静態保存されているC11 80とD51 838が、同じ場所で同時に展示されていたと思われる写真が出てきました。

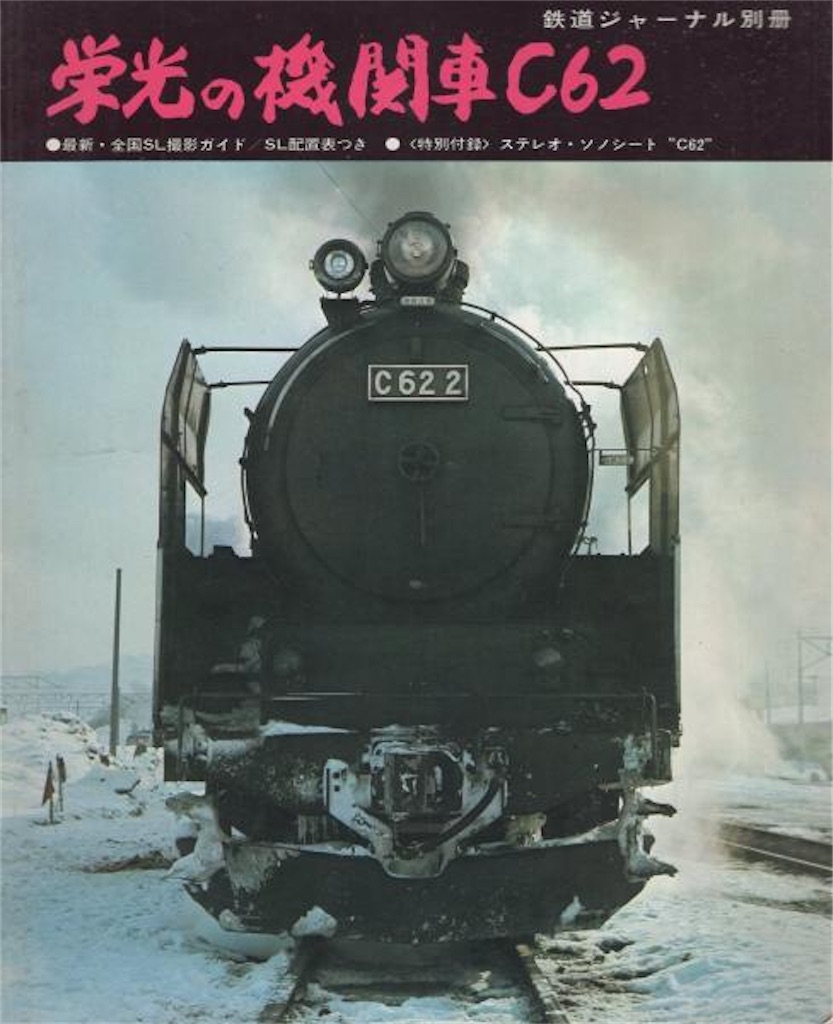

その中で中学生の時に唐招提寺を訪ねたネガフィルムから、現在も岡山県の新見市と津山市でそれぞれ静態保存されているC11 80とD51 838が、同じ場所で同時に展示されていたと思われる写真が出てきました。 D51 838は1971年4月21日に本機として全国植樹祭のお召し列車を牽引(デフに鳳凰・前端梁に菊紋を取付)、1973年4月1日に新見発岡山行の伯備線SLさよなら列車を牽引後浜田機関区に転出するも半年で廃車、井倉公園を経て井倉洞駐車場で静態保存されています。

D51 838は1971年4月21日に本機として全国植樹祭のお召し列車を牽引(デフに鳳凰・前端梁に菊紋を取付)、1973年4月1日に新見発岡山行の伯備線SLさよなら列車を牽引後浜田機関区に転出するも半年で廃車、井倉公園を経て井倉洞駐車場で静態保存されています。 またC11 80は津山機関区時代の1971年3月24日に津山発岡山行の津山線SLさよなら列車(ヘッドマーク付、デフに鶴マーク)を牽引、その後第一種休車になったものの1973年4月11日に会津若松運転区に転出した後、1974年11月10日の日中線さよならSL号牽引を最後に廃車され 津山市立南小学校にて保存、2017年8月になぜか津山まなびの鉄道館ではなく津山駅北口広場に移設されました。

またC11 80は津山機関区時代の1971年3月24日に津山発岡山行の津山線SLさよなら列車(ヘッドマーク付、デフに鶴マーク)を牽引、その後第一種休車になったものの1973年4月11日に会津若松運転区に転出した後、1974年11月10日の日中線さよならSL号牽引を最後に廃車され 津山市立南小学校にて保存、2017年8月になぜか津山まなびの鉄道館ではなく津山駅北口広場に移設されました。 これらの経緯やネットの情報だけではこの2両がいつどこで一緒に展示されていたのかわかりませんでしたが、書籍などを散々探した結果「新幹線岡山開業記念岡山交通博」に出展されていたことを発見しました。

これらの経緯やネットの情報だけではこの2両がいつどこで一緒に展示されていたのかわかりませんでしたが、書籍などを散々探した結果「新幹線岡山開業記念岡山交通博」に出展されていたことを発見しました。 (2点とも株式会社乃村工藝社様の博覧会資料COLLECTIONから転載)

(2点とも株式会社乃村工藝社様の博覧会資料COLLECTIONから転載)

この交通博は、1972年3月15日の新幹線岡山開業を記念して3月25日から5月7日までの期間、岡山市いずみ町県営グラウンドと岡山駅南広場(現東口広場)で開催されていたようです。

写真に写っている53年前の私が着用している学生服の襟章が「Ⅱ」になっているので、中学2年から3年になる1972年の春休みに行ったことがわかります。 どっちも運転台が見学できるように梯子が設置されていました。

どっちも運転台が見学できるように梯子が設置されていました。 2両ともこの交通博終了後に現役復帰してそれぞれさよなら列車を牽引しています。

2両ともこの交通博終了後に現役復帰してそれぞれさよなら列車を牽引しています。

津山線無煙化で第一種休車になっていたC11 80を使ったのはわかりますが、 D51 838の方はお召列車を牽引したのは1971年4月21日で伯備線SLさよなら列車が1973年4月1日と第一線で活躍中のカマ(蒸気機関車)をわざわざ第一種休車にして展示したことになります。

車両の検修時期が休車期間分延長されるので、伯備線無煙化まで延命するための措置かとも思ったのですが、伯備線無煙化後に浜田に行ったのでこの理由でもなかったようです。 有名なD51三重連が1972年3月12日で終了しているので、DD54の配備もあって運用に余裕が出たのかもしれません。

有名なD51三重連が1972年3月12日で終了しているので、DD54の配備もあって運用に余裕が出たのかもしれません。 ネガフィルムではこの後に続いて唐招提寺を訪ねていますが、場所的にも距離的にも1日では回れないので別日に行ったものと考えられます。

ネガフィルムではこの後に続いて唐招提寺を訪ねていますが、場所的にも距離的にも1日では回れないので別日に行ったものと考えられます。 以前に使用したカメラをオリンパスペンEEと紹介しましたが、フィルムカウンターが自動復元式でホットシューが付いていた記憶があるので、1968年5月発売のオリンパスペンEE-2が正しく九州旅行の直前に買ったと思われます。

以前に使用したカメラをオリンパスペンEEと紹介しましたが、フィルムカウンターが自動復元式でホットシューが付いていた記憶があるので、1968年5月発売のオリンパスペンEE-2が正しく九州旅行の直前に買ったと思われます。

以上

乗船した

乗船した また1978年10月末までは

また1978年10月末までは 当時の

当時の その後2011年8月5日に外装がリニューアルされて現在の駅舎になっています。

その後2011年8月5日に外装がリニューアルされて現在の駅舎になっています。

機関区事務所で住所と名前を記載するとヘルメットを貸してくれましたが、ヘルメットを固定する紐の長さ調整方法が分からずにいい加減な固定だったので、撮影時にグラグラしてとっても邪魔になりました。

機関区事務所で住所と名前を記載するとヘルメットを貸してくれましたが、ヘルメットを固定する紐の長さ調整方法が分からずにいい加減な固定だったので、撮影時にグラグラしてとっても邪魔になりました。 ④の記憶にある

④の記憶にある 現役時代のC62 3号機は煙室扉下のエプロンと、炭水車に増炭覆い板を付けていました。

現役時代のC62 3号機は煙室扉下のエプロンと、炭水車に増炭覆い板を付けていました。 見つかったフィルムから再プリントしたもので発色は良くなりましたが、フィルム自体が50年間でかなり劣化しています。

見つかったフィルムから再プリントしたもので発色は良くなりましたが、フィルム自体が50年間でかなり劣化しています。 後方から見たC62 3、転車台は未だ違う方向を向いています。

後方から見たC62 3、転車台は未だ違う方向を向いています。 こちらはD52 202[五]で、キャブは密閉式に改造されていません。

こちらはD52 202[五]で、キャブは密閉式に改造されていません。 DC改造の

DC改造の この頃は未だ転車台も普通に撮影出来ました。

この頃は未だ転車台も普通に撮影出来ました。

遠方の

遠方の 分かる程度に引き伸ばしてみました。

分かる程度に引き伸ばしてみました。 DE10が見えますが、右運転台で有名だった

DE10が見えますが、右運転台で有名だった ところが次の写真はC58の給水シーンになっていて、C62が転車台に乗っている写真はありませんでした。

ところが次の写真はC58の給水シーンになっていて、C62が転車台に乗っている写真はありませんでした。 今でこそ転車台上に機関車を乗せてグルングルン回します(

今でこそ転車台上に機関車を乗せてグルングルン回します( 転車台からバックでアッシュピットまで下がっていきましたが、灰落としをするわけではありません。

転車台からバックでアッシュピットまで下がっていきましたが、灰落としをするわけではありません。 この線路は出区用なのか、先に転車したD52も函館方向に止まっています。

この線路は出区用なのか、先に転車したD52も函館方向に止まっています。

⑤の

⑤の 反対の3番線ホームに並んでいる

反対の3番線ホームに並んでいる 急行「

急行「 機関車のすぐ横にいたので、発車時の汽笛音がもの凄く大きくて本当に飛び上がるかと思いました。

機関車のすぐ横にいたので、発車時の汽笛音がもの凄く大きくて本当に飛び上がるかと思いました。 身を乗り出して前方の信号を確認する機関助士と、機関車直後に連結されているスハフ44のデッキに立つテツ(と思われる人)が写っています。

身を乗り出して前方の信号を確認する機関助士と、機関車直後に連結されているスハフ44のデッキに立つテツ(と思われる人)が写っています。 絶大な人気のあったC62 2号機は、調子が良くないので補機で使いたいことと

絶大な人気のあったC62 2号機は、調子が良くないので補機で使いたいことと このC62 2号機の「つばめマーク」は1951年に鷹取工場へ入場した際に取り付けられ、また同機につけられた「スワローエンゼル」の愛称は、

このC62 2号機の「つばめマーク」は1951年に鷹取工場へ入場した際に取り付けられ、また同機につけられた「スワローエンゼル」の愛称は、 ⑥について、乗換口はホームの上を跨いでいる部分にある(写真の白丸)ので、4番線ホームに到着する急行「

⑥について、乗換口はホームの上を跨いでいる部分にある(写真の白丸)ので、4番線ホームに到着する急行「 帰りは函館を17時に出る

帰りは函館を17時に出る ③の記憶にある通り、事前に予約していた青森21:35発の急行「十和田5号」を21:20発の急行「十和田54号」に乗車変更しました。

③の記憶にある通り、事前に予約していた青森21:35発の急行「十和田5号」を21:20発の急行「十和田54号」に乗車変更しました。 12系客車を狙って全車指定席で座席車だけで構成されている列車を選びました。

12系客車を狙って全車指定席で座席車だけで構成されている列車を選びました。 後年になって知ったのですが、

後年になって知ったのですが、

この北海道旅行のために買ってもらったと思っていた旧

この北海道旅行のために買ってもらったと思っていた旧 後継機は同じ

後継機は同じ これも多分ですが、メプロゼニットを使った経験からこのSP-F(

これも多分ですが、メプロゼニットを使った経験からこのSP-F( このSP-Fはその後21年間使い続けて、1995年8月6日に「C62

このSP-Fはその後21年間使い続けて、1995年8月6日に「C62 本記事は3年半前に投稿した、初めて弟と二人だけで行った

本記事は3年半前に投稿した、初めて弟と二人だけで行った 関西から北海道に行くルートは裏縦貫(北陸〜羽越〜奥羽)と東京経由(新幹線〜東北・

関西から北海道に行くルートは裏縦貫(北陸〜羽越〜奥羽)と東京経由(新幹線〜東北・ ただこの時期の裏縦貫は新津ー青森間が非電化で、風光明媚な

ただこの時期の裏縦貫は新津ー青森間が非電化で、風光明媚な また元々の計画では函館からC62牽引(

また元々の計画では函館からC62牽引( ただ、もし親の反対を押し切って札幌まで行っていたとしてもこの年の「利尻」はもうC55牽引ではなかった可能性があります。

ただ、もし親の反対を押し切って札幌まで行っていたとしてもこの年の「利尻」はもうC55牽引ではなかった可能性があります。

なお当時の関西では地理的に近い「

なお当時の関西では地理的に近い「 この旅行で実際に使っていた時刻表が出てきたため、これを使って記憶を検証しました。

この旅行で実際に使っていた時刻表が出てきたため、これを使って記憶を検証しました。 旅の始まりは播磨新宮発姫路行の客車列車(1828レ)で、

旅の始まりは播磨新宮発姫路行の客車列車(1828レ)で、 写真は1971年2月10日の姫路第一機関区の様子で、

写真は1971年2月10日の姫路第一機関区の様子で、 ①の記憶通り姫路から新幹線に乗り継ぐ新大阪までは

①の記憶通り姫路から新幹線に乗り継ぐ新大阪までは 余談ですが写真の時刻表白枠の列車は

余談ですが写真の時刻表白枠の列車は

当時は普通車はおろか

当時は普通車はおろか ただ同じ

ただ同じ これらの車両は、1970年の万博輸送用に大船区(東フナ)から大挙して

これらの車両は、1970年の万博輸送用に大船区(東フナ)から大挙して 気になるのは②の記憶にある新幹線

気になるのは②の記憶にある新幹線 実際に

実際に 新大阪からは見るのも乗るのも初めての新幹線(0系0番台)「ひかり38号」で東京に行きました。

新大阪からは見るのも乗るのも初めての新幹線(0系0番台)「ひかり38号」で東京に行きました。 初めて乗った新幹線でしたが、転換

初めて乗った新幹線でしたが、転換 ③の記憶とは異なり上野から

③の記憶とは異なり上野から 実家の整理でこの列車の切符が見つかり、乗車したのが1971年8月23日、この旅行が8/23〜25であることが判明しました。

実家の整理でこの列車の切符が見つかり、乗車したのが1971年8月23日、この旅行が8/23〜25であることが判明しました。

乗車した急行「十和田53号」は

乗車した急行「十和田53号」は なぜ直流

なぜ直流 次に考えたのは乗車列車の牽引機を見に行った時に他の列車の先頭にいたEF57を見たのではないかということで、

次に考えたのは乗車列車の牽引機を見に行った時に他の列車の先頭にいたEF57を見たのではないかということで、 また

また ③の記憶にある12系客車ですが、

③の記憶にある12系客車ですが、 初期の臨時列車ということもあってネットでは「十和田53号」の編成表を探し当てることが出来ませんでしたが、鉄道ピクトリアル757(2005年2月)号によると初期の頃はスハフ・オハx4・オハフの6両編成が基本とされており、編成が短いと感じた記憶はないので基本編成2本の12両で構成されていたのではないかと思われます。

初期の臨時列車ということもあってネットでは「十和田53号」の編成表を探し当てることが出来ませんでしたが、鉄道ピクトリアル757(2005年2月)号によると初期の頃はスハフ・オハx4・オハフの6両編成が基本とされており、編成が短いと感じた記憶はないので基本編成2本の12両で構成されていたのではないかと思われます。 青森桟橋は進行方向前に連絡口があり、連絡船内でいい席を取るために乗客がその連絡口めがけて走る青函

青森桟橋は進行方向前に連絡口があり、連絡船内でいい席を取るために乗客がその連絡口めがけて走る青函 前出の切符には4号車とあるので上野方が1号車の東北・

前出の切符には4号車とあるので上野方が1号車の東北・

大学生時代の1979年〜1982年に

大学生時代の1979年〜1982年に これは

これは そういえば母子3人で

そういえば母子3人で 現在では一般的になっている黒谷支洞奥から矢ノ穴ドリーネへ通じる隧道が1963年に竣工したばっかりで、まだ黄金柱からエレベーターでカルスト展望台を回るのが一般的な時代だったと思います。

現在では一般的になっている黒谷支洞奥から矢ノ穴ドリーネへ通じる隧道が1963年に竣工したばっかりで、まだ黄金柱からエレベーターでカルスト展望台を回るのが一般的な時代だったと思います。 真新しい人口トンネルや開通前の黒谷支洞を覗いていた穴などを見た記憶があります。

真新しい人口トンネルや開通前の黒谷支洞を覗いていた穴などを見た記憶があります。 1971年は弟と二人で北海道へ

1971年は弟と二人で北海道へ 見つかった切符から北陸を旅行したのは1970年8月19日-

見つかった切符から北陸を旅行したのは1970年8月19日- 仕方がないので手持ちの時刻表の中から1969年11月号か1971年8月号を使うことにしました。

仕方がないので手持ちの時刻表の中から1969年11月号か1971年8月号を使うことにしました。 幸いなことに1970年3月に

幸いなことに1970年3月に また万博閉幕後には

また万博閉幕後には ①の急行は、

①の急行は、 この急行「ゆのくに」は、

この急行「ゆのくに」は、 電車急行に使われた471・473・475系に付いている60Hz識別用の裾帯ですが、当初は電動車のみで付随車には1967年度から1972年度にかけて追加され、1978年度末までに全車撤去されました。

電車急行に使われた471・473・475系に付いている60Hz識別用の裾帯ですが、当初は電動車のみで付随車には1967年度から1972年度にかけて追加され、1978年度末までに全車撤去されました。 また2等車の冷房改造は1969年4月から1975年4月にかけて全車に実施されましたが、1970年当時はまだまだ冷房車に出会うことは少なかったと思われ、翌1971年の北海道旅行で乗った全車冷房の12系客車に大感激することになります。

また2等車の冷房改造は1969年4月から1975年4月にかけて全車に実施されましたが、1970年当時はまだまだ冷房車に出会うことは少なかったと思われ、翌1971年の北海道旅行で乗った全車冷房の12系客車に大感激することになります。 さらに当初

さらに当初 なお、北陸地区では前面の列車種別表示窓の埋め込みが1981年度から1985年度にかけて実施され、全面を埋め込むタイプと周りを残すタイプのほかに氷柱切が残っているものもありました(後に撤去)。

なお、北陸地区では前面の列車種別表示窓の埋め込みが1981年度から1985年度にかけて実施され、全面を埋め込むタイプと周りを残すタイプのほかに氷柱切が残っているものもありました(後に撤去)。 さて

さて 余談ですが、

余談ですが、 また記憶にあるこのトンネルは千束トンネルで、線路跡を道路に転用した際に拡幅されたものの現存しています。

また記憶にあるこのトンネルは千束トンネルで、線路跡を道路に転用した際に拡幅されたものの現存しています。 ②の記憶から線路は

②の記憶から線路は

以前は③と④の記憶から、2日目は宿から三国線で金津まで戻って

以前は③と④の記憶から、2日目は宿から三国線で金津まで戻って

帰りは冒頭の切符を使って

帰りは冒頭の切符を使って 当時の

当時の この後の行程については、急行「ゆのくに」だけでも定期2本に対して臨時6本と大増発されていたこともあり、記憶がない状態では特定することが全くできませんでした。

この後の行程については、急行「ゆのくに」だけでも定期2本に対して臨時6本と大増発されていたこともあり、記憶がない状態では特定することが全くできませんでした。 なお、この6年後の1976年3月にも大学受験のために福井を訪れており、その帰りに

なお、この6年後の1976年3月にも大学受験のために福井を訪れており、その帰りに

この列車は1978年9月末まで走っていた

この列車は1978年9月末まで走っていた 今回の記事に出てくる

今回の記事に出てくる 儲からない鉄道を存続させたのは、バス転換による輸送力低下やマ

儲からない鉄道を存続させたのは、バス転換による輸送力低下やマ 記憶にある最初の家族旅行は1968年8月

記憶にある最初の家族旅行は1968年8月 現時点で断片的に残っている記憶(下記①〜⑩)を基に交通公社の

現時点で断片的に残っている記憶(下記①〜⑩)を基に交通公社の ヨンサントオの前月号なので当然買ってある筈と思い込んでいたようで見つけることは出来ず、仕方がないので手元にある1967年9月号を使って検証しました。

ヨンサントオの前月号なので当然買ってある筈と思い込んでいたようで見つけることは出来ず、仕方がないので手元にある1967年9月号を使って検証しました。 その後、この旅行の時期ピッタリの1968年8月号が比較的安価に入手出来たため、これの内容に従って追加・修正しました。

その後、この旅行の時期ピッタリの1968年8月号が比較的安価に入手出来たため、これの内容に従って追加・修正しました。 ちなみに以前は五千円近い価格が付いていた1967年10月号ですが、復刻版が発刊されたため新品が1,980円で入手可能となりました。

ちなみに以前は五千円近い価格が付いていた1967年10月号ですが、復刻版が発刊されたため新品が1,980円で入手可能となりました。 有名なヨンサントオも紙書籍版が復刻されていて1,980円で買えます。

有名なヨンサントオも紙書籍版が復刻されていて1,980円で買えます。 先ず③の記憶から急行「しらぬい」を調査、この列車は1967年10月に「

先ず③の記憶から急行「しらぬい」を調査、この列車は1967年10月に「 時間的に合致するのは姫路発06:25の1345Mで、この乗り換えが②の記憶になったのではないかと考えましたが、この電車は姫路始発のうえ

時間的に合致するのは姫路発06:25の1345Mで、この乗り換えが②の記憶になったのではないかと考えましたが、この電車は姫路始発のうえ 車掌さんに頼んで撮らしてもらったのか、

車掌さんに頼んで撮らしてもらったのか、 ④の記憶から午前中に熊本城と

④の記憶から午前中に熊本城と その場合、

その場合、 また⑥の記憶にある火口まで行くには

また⑥の記憶にある火口まで行くには なお、マウントカーとは火口西と火口東を専用道路で結んでいた車両で、前1軸・後輪2軸の全輪駆動とし、火山弾対策のため開口部を小さくした窓ガラスに防護カバーを取り付けていました。

なお、マウントカーとは火口西と火口東を専用道路で結んでいた車両で、前1軸・後輪2軸の全輪駆動とし、火山弾対策のため開口部を小さくした窓ガラスに防護カバーを取り付けていました。 このマウントカーも時刻表に記載されており、料金はロープウェイと同じ100円でした。

このマウントカーも時刻表に記載されており、料金はロープウェイと同じ100円でした。 また特急料金が30円!の特急バスは「観光特急おおあそ号」のことで、

また特急料金が30円!の特急バスは「観光特急おおあそ号」のことで、 ⑧の記憶にあるトンネルは市営田野浦公共臨港鉄道の和布刈トンネルで、

⑧の記憶にあるトンネルは市営田野浦公共臨港鉄道の和布刈トンネルで、 このトンネルをこえた先に

このトンネルをこえた先に 歩いて海峡を渡り、

歩いて海峡を渡り、 ⑨の記憶にある

⑨の記憶にある その後に乗った下関から姫路まで直通していた列車は「関門」と「つくし」のみで、⑩の記憶から下関12:20発の急行「第2関門」を利用したものと思われます(「つくし」の場合は475系なので、

その後に乗った下関から姫路まで直通していた列車は「関門」と「つくし」のみで、⑩の記憶から下関12:20発の急行「第2関門」を利用したものと思われます(「つくし」の場合は475系なので、 その後で

その後で 24時間自然乾燥させて接着剤を硬化させた後、床板と同様にいつでも塗装出来るように中性洗剤で洗って乾かせておきます。

24時間自然乾燥させて接着剤を硬化させた後、床板と同様にいつでも塗装出来るように中性洗剤で洗って乾かせておきます。 この屋根の色ですが、

この屋根の色ですが、 ところが製品の屋根色指定において、以前に30年前の製品は銀色で現在の製品は銀色もしくはダークグレーと言いましたが、この着色済みキットでは指定がなくなり成形色のダークグレーだけになっていることを発見したため、今回はこれに合わせてダークグレーに変更しました。

ところが製品の屋根色指定において、以前に30年前の製品は銀色で現在の製品は銀色もしくはダークグレーと言いましたが、この着色済みキットでは指定がなくなり成形色のダークグレーだけになっていることを発見したため、今回はこれに合わせてダークグレーに変更しました。 ランナーから二度切りしたあとカッターナイフで切り取ってゲートを処理します。

ランナーから二度切りしたあとカッターナイフで切り取ってゲートを処理します。 雨樋が出っ張っていてここに屋根板を嵌めると思うので、この段差部分を残した形でヤスリで平滑にしないと屋根板が浮く可能性があり、コレの整形が結構難しかったです。

雨樋が出っ張っていてここに屋根板を嵌めると思うので、この段差部分を残した形でヤスリで平滑にしないと屋根板が浮く可能性があり、コレの整形が結構難しかったです。 ただこの雨樋、片側はクッキリとモールドされていますが、もう片方はあいまいなんでどこまで削ったら良いのかよくわかりませんでした。

ただこの雨樋、片側はクッキリとモールドされていますが、もう片方はあいまいなんでどこまで削ったら良いのかよくわかりませんでした。 以前に

以前に 先ず側板の裏側にモールドされている床板を止めるためのリブをニッパーで切り取り、カッターナイフで残っている部分を削ります。

先ず側板の裏側にモールドされている床板を止めるためのリブをニッパーで切り取り、カッターナイフで残っている部分を削ります。 続いて方向(1と2)をマジックで書いてからヤスりますが、上側をちょっとだけ残して新しいリブのガイドにします。

続いて方向(1と2)をマジックで書いてからヤスりますが、上側をちょっとだけ残して新しいリブのガイドにします。 このガイドを目印に1mm角のプラ角棒を貼り付けます。

このガイドを目印に1mm角のプラ角棒を貼り付けます。 その前に暖かで風の弱い日が訪れたので、用意していた床下を塗装しました。

その前に暖かで風の弱い日が訪れたので、用意していた床下を塗装しました。 使ったのは艶消し具合が良いと評判のMr.フィニッシング

使ったのは艶消し具合が良いと評判のMr.フィニッシング また最近になってネットで見つけたシュッシュッという缶スプレーの吹き方を実践してみた結果、今までのようにエアブラシと同じシューとやって起こっていた液垂れや表面の荒れはなくなりましたが、結構な濃淡が出来てしまいました。

また最近になってネットで見つけたシュッシュッという缶スプレーの吹き方を実践してみた結果、今までのようにエアブラシと同じシューとやって起こっていた液垂れや表面の荒れはなくなりましたが、結構な濃淡が出来てしまいました。 さてベンチレーターですが屋根板と同じランナーに付いているガラベンは、他社の旧完成品で使われていた屋根一体型のベンチレーターより酷い形状なので、別添ランナー品のガラベン(70-5として別売されている)を使います。

さてベンチレーターですが屋根板と同じランナーに付いているガラベンは、他社の旧完成品で使われていた屋根一体型のベンチレーターより酷い形状なので、別添ランナー品のガラベン(70-5として別売されている)を使います。 屋根板の大きさが幅18mm高さ5mmなので、厚さ0.5mmのプラバンを幅18mmと6mmに切断してコの字に組みます。

屋根板の大きさが幅18mm高さ5mmなので、厚さ0.5mmのプラバンを幅18mmと6mmに切断してコの字に組みます。 切り出し精度に難があるため、ちょっと歪んでいる気もしますが屋根板がしっかりホールドされれば問題ないはずです。

切り出し精度に難があるため、ちょっと歪んでいる気もしますが屋根板がしっかりホールドされれば問題ないはずです。 スケールを2本使って簡易的に直角を作って切断位置をケガきます。

スケールを2本使って簡易的に直角を作って切断位置をケガきます。 続いて幅6mmで長さ19.5mmに切り出したものを片方の端と上に貼り着けます。

続いて幅6mmで長さ19.5mmに切り出したものを片方の端と上に貼り着けます。 屋根板を押し込んで隙間なくハマることを確認します。

屋根板を押し込んで隙間なくハマることを確認します。 ここで幅18mmのプラバンを車種分用意し、これに各車両のベンチレーター位置をケガいていきます。

ここで幅18mmのプラバンを車種分用意し、これに各車両のベンチレーター位置をケガいていきます。 この時にプラバンにマスキングテープを貼ってケガき易くします。

この時にプラバンにマスキングテープを貼ってケガき易くします。 このガイドを屋根板の上に差し込んでベンチレーター位置を屋根板に書いていけば取付位置が決まるはずです。

このガイドを屋根板の上に差し込んでベンチレーター位置を屋根板に書いていけば取付位置が決まるはずです。 ガイドにケガいた取付け位置に先ずφ0.3mmのドリルで穴を開け、続いてφ0.6mmのドリルで拡大し0.5mmの

ガイドにケガいた取付け位置に先ずφ0.3mmのドリルで穴を開け、続いてφ0.6mmのドリルで拡大し0.5mmの 次にこの印を目印にしてベンチレーターの取付足の穴を開けるために、取付足の大きさを調べようと思って現物を見た時に

次にこの印を目印にしてベンチレーターの取付足の穴を開けるために、取付足の大きさを調べようと思って現物を見た時に マヌケなことに取付足のあるキングスホビー(アルモデル)のガラベンと勘違いしていて、これではせっかく作ったジグが全く役に立ちません…(T ^ T)

マヌケなことに取付足のあるキングスホビー(アルモデル)のガラベンと勘違いしていて、これではせっかく作ったジグが全く役に立ちません…(T ^ T) 結局屋根板にガラベンの取付位置を鉛筆でケガくことになりました、なにをやってんのだか…

結局屋根板にガラベンの取付位置を鉛筆でケガくことになりました、なにをやってんのだか… 気分を換えるためにガラベンの切り取り作業を先に行いましたが、ゲート部分をヤスると吸入口のディテールが潰れてしまいそうだったので一発で切り取れるゴッドハンドのアルティメットニッパーを使いました。

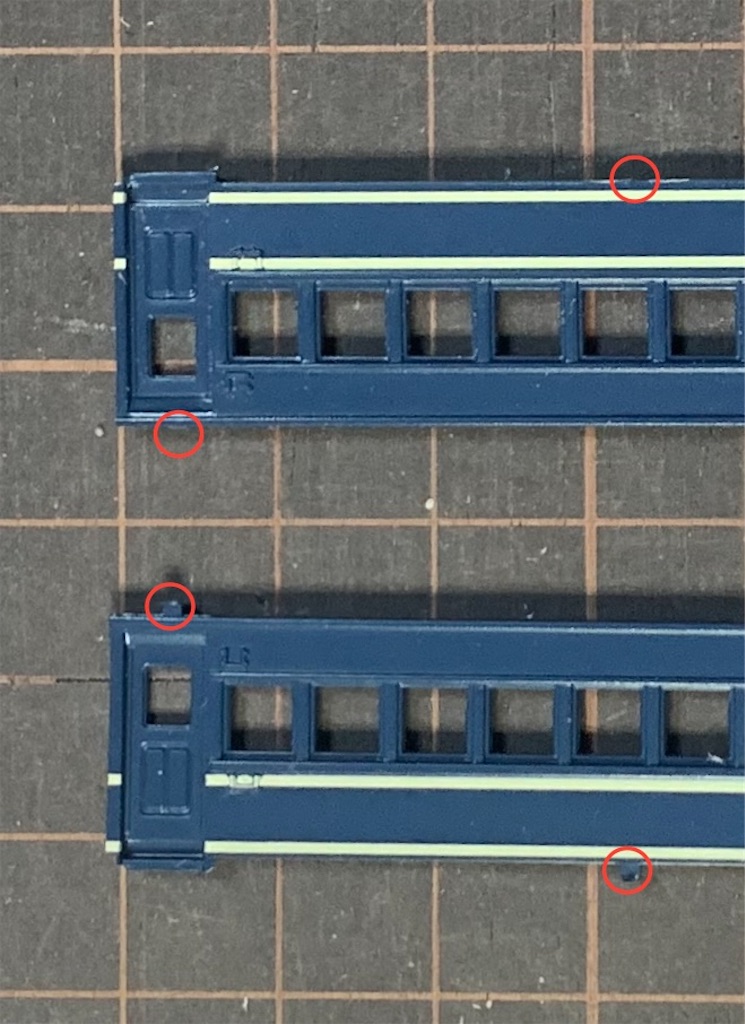

気分を換えるためにガラベンの切り取り作業を先に行いましたが、ゲート部分をヤスると吸入口のディテールが潰れてしまいそうだったので一発で切り取れるゴッドハンドのアルティメットニッパーを使いました。 噂通り恐ろしく切れるニッパーで、残ったゲート(赤丸⭕️部)はカッターナイフで削るつもりでしたが殆ど使わずに済みました。

噂通り恐ろしく切れるニッパーで、残ったゲート(赤丸⭕️部)はカッターナイフで削るつもりでしたが殆ど使わずに済みました。 このガラベンをゴム系接着剤(ボンドGPクリヤー)で屋根板に貼り、位置を修正したあとスケールを全部のベンチレーターに当てて直線性を確認し、はみ出た接着剤を爪楊枝で除去します。

このガラベンをゴム系接着剤(ボンドGPクリヤー)で屋根板に貼り、位置を修正したあとスケールを全部のベンチレーターに当てて直線性を確認し、はみ出た接着剤を爪楊枝で除去します。 余計なジグを作ったこともあり、スハ44 3両と食堂車2両分で時間切れです。

余計なジグを作ったこともあり、スハ44 3両と食堂車2両分で時間切れです。